Региональные особенности самоидентификации современного студенчества. Основные направления социокультурной самоидентификации студенчества

в регионеСтраница 2

Позицию «гражданин РФ» предпочли 12,5 % опрошенных. Данный результат объясняется тем, что студенчество на данном этапе своей жизни – учебе в вузе – выполняет своего рода гражданский долг. Тем более что студенчество – это будущая прослойка общества – интеллигенция, на которую общество возлагает определенные надежды. В исследованиях О.В. Бондаренко отмечается, что богатое сословие россиян составляют «граждане», для которых доминирующими являются либеральные ценности индивидуализма и эгоизма. Они считают, что людей объединяет польза, которую они могут получить друг от друга и полагают, что успех в жизни зависит от самого человека.

2. Моральная самоидентификация – складывается на основе моральных качеств респондента:

– Я отношу себя к тем, кто всегда поступает честно;

– Я тот, кто никогда не нарушает данного слова и принятых обязательств;

– Я отношусь к тем, кто не может оскорбить и унизить человека;

– Я нестяжатель;

– Я всегда поступаю с окружающими по совести.

При анализе моральной самоидентификации были получены следующие результаты. (Рис. 2).

Для анализа данного направления самоидетификации среди студенческой молодежи были использованы следующим моральные качества: совесть, честность, верность данному слову и другим. Из результатов проведенного опроса видно, что в качестве основополагающего морального принципа среди студенчества превалирует совесть (41,5 %), честность занимает вторую позицию и составляет 29 %. В совокупности данные качества составляют 70,5 %. Честность необходима человеку для нормального эмоционального самосуществования, в то время как справедливость представляет собой качество, основывающееся исключительно на ценностях, отношении к окружающим, основывающееся на сопереживании, сочувствии и т.п. В этой связи можно сделать вывод о том, что у современных студентов, не смотря на трансформацию традиционных ценностей, все же нравственная самоидентификации строится на этих двух основополагающих моральных качествах. Приоритет данных качеств обусловлен, прежде всего тем, что воспитание родителей, выросших и воспитанных в советское время, и данные ими ценностные установки, оказывают решающее воздействие на формирование идентификационных предпочтений их детей.

Такие нравственные позиции, как «верность данному слову», «нестяжательство» и «нежелание оскорбить и притеснить других» набрали примерно равное количество голосов: 11, 9 и 8 % соответственно. Это объясняется тем, что в условиях современной действительности данные качества все же отошли на второй план. Действительно, не всегда в межличностном общении удается быть достаточно нравственным.

3.Межличностная самоидентификация – предполагает взаимоотношения, прежде всего, с теми, с кем учится респондент:

– Я друг и умею дружить;

– Я сам по себе;

– Я товарищ со всеми;

– Я только сокурсник.

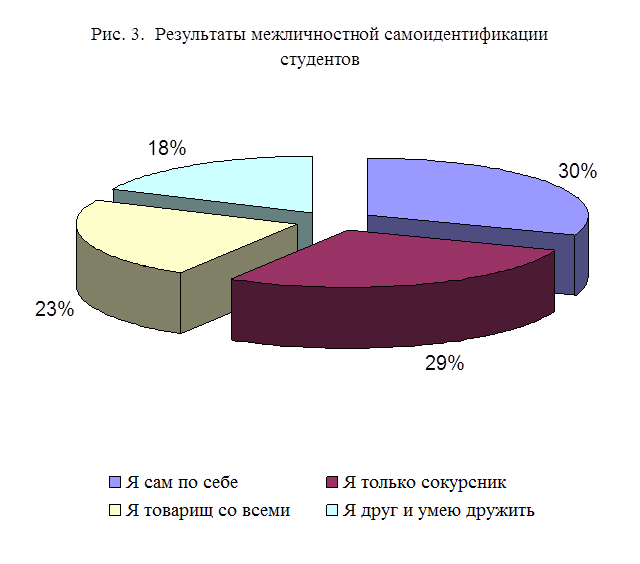

Продолжая тему межличностного взаимодействия необходимо остановиться на анализе следующего направления социокультурной самоидентификации – ролевых отношениях с другими людьми. (Рис. 3)

Данное направление социокультурной самоидентификации позволяет установить, в какой роли видят себя студенты в отношениях с окружающими. Весьма интересным оказался результат 30,5 % за позицию «Я сам по себе». С одной стороны, этот выбор свидетельствует о стремлении большей части студенчества к независимости от каких-либо обязанностей; с другой – содержит в себе признаки толерантности и готовности к перемене ролей в зависимости от складывающейся ситуации. Кроме того, данный выбор обусловлен развитием рыночной экономики и популяризации западного, индивидуалистского типа мышления. Как показал опрос, студенческая молодежь позитивно относится к индивидуализации, когда личностные потребности удовлетворяются за счет собственных усилий и при помощи близкого круга общения. Общение взаимодействие

Близкий процент набрал такой идентификационный параметр, как «Я только сокурсник» – 28,5 %. Эта самоидентификация весьма значима и отражает то, что сокурсники выступают в качестве «соединяющего звена» между индивидуальными приоритетами и приоритетами социальной группы, в которую они включены. Характерными особенностями общения между «сокурсниками» являются эквивалентные отношения, выражающиеся в обмене неформальными услугами: написание контрольных работ, сдача экзаменов и зачетов, подготовка к практическим и семинарским занятиям.

Особенности реализации технологий социальной реабилитации

В мировом сообществе все более заметным становится поворот от «культуры полезности» к «культуре достоинства». В контексте этой концепции человек с ограниченными возможностями независимо от своей дееспособности и полезности для общества ра ...

Опросные методы

Основная масса эмпирической информации добывается в социологии методами опроса, суть которых заключается в получении информации об отношении опрашиваемых к тем или иным жизненно важным явлениям и событиям общественной жизни. Большая значи ...

Сущность агрессии и агрессивного поведения. Причины и

специфика проявления агрессивности детей на разных стадиях подросткового

возраста

Современный подросток живёт в мире, сложном по своему содержанию и тенденциям социализации. Это связано, во-первых, с темпом и ритмом технико-технологических преобразований, предъявляющих к растущим людям новые требования. Во-вторых, с на ...